卒業論文提出!

先週の修士3名に引き続き,本日4年生3名も卒業論文を提出しました!

初めての研究および論文執筆ということで,慣れない部分も多く大変だったと思いますが,3人とも分析・執筆共に最後まで粘り強く取り組んでいたと思います.3人の取り組み方を見てこちらも多く刺激をもらいました!

最終発表でも1年の成果を先生方に伝えられるように頑張ってほしいと思います!

[M1 田中]

[M1 田中]

修士論文提出!

今週20日に、M2の上町さん、目賀さん、渡邉さんの3人が無事修士論文を提出されました!

「提出日の締切まで試行錯誤しましたが、お陰様で無事提出することができました!

来週の最終発表に向けた準備も引き続き頑張ります!」by 上町さん

[M1 田中]

秋学期の研究室ゼミを打ち上げました。

年の瀬の季節ですが皆様いかがお過ごしでしょうか。

福田研究室では、先日秋学期のゼミを締めくくり、ゼミ後にもつ鍋を囲んで懇親を深めました。

ラスト2回のゼミはそれぞれB4, M2のメンバーから、現時点での卒修論の進捗・執筆の章立て構想について発表をいただき、特に論文のストーリー構成について活発な議論が行われました。

いよいよ論文本体の執筆が始まる時期となり、提出締め切りまで1ヶ月を切りましたが、B4, M2の皆さんが無事納得がいく論文を書き上げられることを願っております!

[M1 田中]

国際学会参加報告(IEEE-ITSC2025)

M1の田中俊太郎です。

オーストラリアのゴールドコーストで開催されたIEEE-ITSC(Inteligent Transportation System Conferenece)2025に参加し、”Development of a Deep Learning-Based Hybrid Calibration Method for Large-Scale Activity-Based Travel Simulator Using Passive Aggregate Population Data” と題して口頭発表を行いました。

IEEE-ITSCは、先進交通システム分野で国際的に知られた学会であり、交通計画分野以外にも自動運転に関わる情報通信技術・交通データの観測技術など、普段我々が取り組んでいる交通流理論や交通行動モデルとは異なる分野の発表を多く聞くことができ、視野を広げるきっかけになりました。

また、交通行動モデルの分野では、大規模言語モデルの活用など新たな手法のトレンドに触れることができ、大変刺激を受けました。

発表セッションにおいては、開発した深層学習モデルの詳細なネットワーク設計や他の深層学習手法も用いた比較検証についてなど、特に手法面で詳細な質問をいただきました。今後の研究の発展の参考とさせていただきたいです。

国際学会発表という貴重な場を提供して下さった福田先生にこの場を借りて感謝申し上げます。

[M1田中]

Monash UniversityからHai Vu教授が本研究室に客員教授として訪問されました

年の瀬も近づき、寒い季節となりましたがいかがお過ごしでしょうか。

本研究室では、11月末から12月中旬まで客員教授として、Monash UniversityのHai Vu教授をお迎えしておりました。

Vu教授は、M1の田中が研究滞在していた際の滞在先の指導教官でもあり、滞在中に引き続き帰国後も議論させていただくことを嬉しく思っておりました。

Vu教授がMonash Universityで現在取り組まれている研究テーマは、自動運転の制御・交通工学理論と機械学習手法を組み合わせた交通状態推定・都市内の大規模移動活動シミュレーションなど多岐に渡り、我々学生の研究テーマとも共通するものが多くあります。

そのため、研究室ゼミや学生との個別ミーティングの中での議論・特別セミナーでのご講演は、我々学生にとって非常に有意義で貴重な機会となりました。

今後とも、長期的な協働関係を築いていけたら嬉しく思います。

[M1 田中]

武者修行プログラム報告(Monash University)

M1の田中俊太郎です。

9月末から11月中旬までの2ヶ月弱、オーストラリアのメルボルン郊外に位置するMonash University, the Institute of Transportation Study のHai Vu教授の元で、「人々の異質性を考慮した逆強化学習ベースの移動活動モデリング手法の開発」という研究テーマのもと、武者修行プログラムの研究滞在を行いました。

滞在先においては、関連する文献レビュー・手法のフレームワークのアイデアについて、Vu教授との定例ミーティングや学生グループゼミの場を提供いただき、研究の問題設定や考えられる手法の発展について議論しました。また、メルボルンを含むビクトリア州のデータを提供頂き、分析を行いました。

議論の場においては、メルボルンと東京双方の移動活動パターンに関する社会状況の違いに加え、双方の都市の移動活動調査データ・手法においてどのような要素が表現できるのかについて多くのコメントをいただきました。

他の学生の研究では、我々の研究室と近接したテーマもある一方、大規模言語モデルとこれまでの移動活動モデルを組み合わせた研究など、今まで触れたことがないテーマの研究も多くあり、大変刺激的でした。また、ゼミの中では、常にどのように結果を比較検証するか?という最終的な論文でのアウトプットを意識した議論が為されており、自分の研究においても見習いたいなと感じました。

また、休日にはメルボルンの市内や郊外の観光も楽しむことができました。文化の多様性に支えられたバラエティ豊かな食文化・カフェ文化や、都市の人口増加に対応した鉄道プロジェクトが進む様など、都市の様々な側面を知ることができ、興味深かったです。

今回の研究滞在で得た学び・気づきを今後の修士課程での研究に活かしていきたいです。

最後になりましたが、Monash UniversityのHai Vu教授と学生の皆様、滞在の機会をご紹介いただいた福田先生, 早稲田大学の壇辻貴生先生、武者修行プログラムでの渡航支援を頂いた工学系研究科国際交流チームの皆様をはじめ、今回の研究滞在を支援いただいた皆様に感謝申し上げます。

[M1 田中]

バンコク滞在記

B4の更谷祐太です。10月末から11月初旬にかけて、卒業研究の一環としてバンコク(タイ)を訪問しました。私の卒業研究はバンコクの環境政策をテーマにしており、11月末からバンコクの住民を対象として省エネ行動に関するアンケート調査を行います。今回の訪問ではその準備として、チュラロンコン大学のVeera先生と研究室の学生や、職員の方に協力いただきテスト調査を実施したり、調査に協力してくださる現地の調査会社とのミーティングを行ったりしました。

学生や職員の方を対象としたテスト調査では、アンケートに回答してもらいながらその内容について議論し、質問や選択肢の内容から細かい文章表現に至るまで様々なフィードバックをいただきました。今回いただいた意見を踏まえて調査設計を改善することで、本調査がより効果的で精度の高いものになることを期待しています。

調査会社とのミーティングでは具体的な調査計画やスケジュールを確定させることができ、卒業研究のこれからの見通しが明確になりました。

また今まで文献や資料を通してしか知ることのできなかったバンコクの様子を実際に肌で感じることができ、調査や研究に直接反映されるものではないかもしれませんが、自らの糧になるような経験ができたと考えています。

最後になりましたが、現地でお世話になったVeera先生や研究室の学生の方々、プロジェクトオフィスの職員の皆様、また渡航に同行してくださった先生方に心から感謝申し上げます。

[更谷]

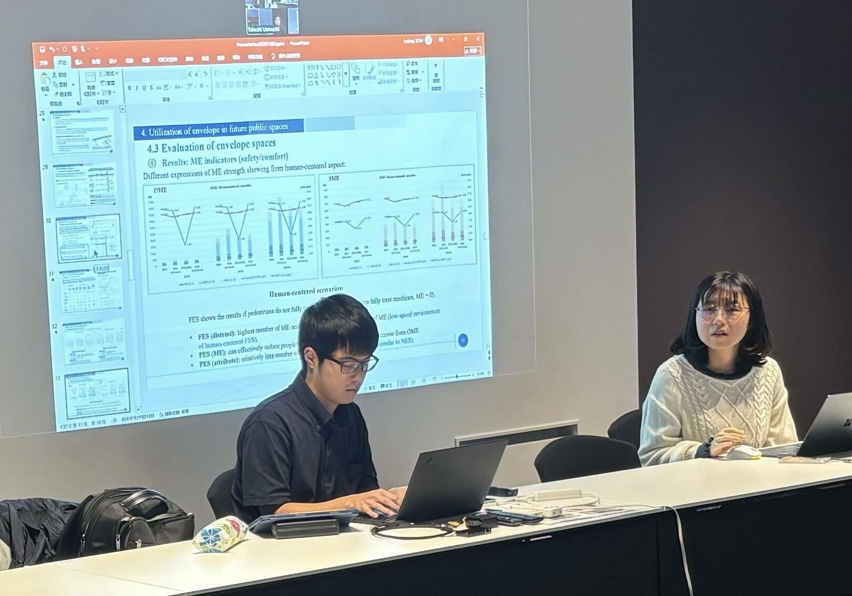

HAI2025に参加しました

慶應大学日吉キャンパスで開催された、機械やAIなどのエージェントと人間の相互作用に関する国際フォーラム (the 13th International Conference on Human-Agent Interaction) にて、当研究室修了生の中村香里さんが自身の修士論文の成果 “Endogenous Formation of Collective Behavioral Patterns of Human-Autonomous Mobility Interactions in Mixed-Use Traffic Environments” のポスター発表を行いました。

自動運転車両と人間の間の協調に関して、どのような規制・環境の下で効率的な行動が促されるかを進化ゲーム理論を用いて動学的に検証した研究です。ポスターセッション中にご質問いただいた皆様、フォーラムを主催くださった慶應大学の大澤先生をはじめとする方々、ありがとうございました。

https://hai-conference.net/hai2025/

[上町]

新任教員からの挨拶-Lubing Zou先生

はじめまして、10月に着任しました助教のZou Lubingです。

私は中国出身で、2018年に日本に来ました。2023年に博士号を取得した後、日本の民間企業で2年半ほど研究員として働き、この度アカデミアに戻ってきました。

私の研究は、未来の公共空間における歩行者と機械の共存と関わり、心理学と交通学に関連しています。

私の経験が皆さんの学びに少しでも役立てば嬉しいです。一緒に研究の楽しさを味わいましょう。

[Zou Lubing]

国際プロジェクトグループ旅行2025

福田研究室と国際プロジェクト研究室と合同で、毎年恒例のグループ旅行として那須旅行が開催されました。今年は当研究室のM1の学生が中心となり準備が行われ、多くのアクティビティが企画されました。

楽しい旅行はワイナリーに始まり、様々な種類のワインを堪能しました。そこではブドウから作られる一般的なワインのみならず、御用邸に献上されるワインや梅や牛乳から作ったワインなど、普段いただくことのできない上品なワインに舌鼓を打ちました。

夜は去年に引き続き、宿泊先でバーベキューを行いました。

国際プロジェクトグループには様々な国籍・文化圏の学生が在籍しているため、バーベキューを含む食事には気を使わなければならないのですが、そこはさすがの企画力。多種多様な食材を用意することで多方面に配慮しつつ、それぞれの食材の調理を楽しみながら味合うバーベキューとなりました。

最終日には近くの果樹園でりんご狩りを楽しみました。先生方も含めて美味しいリンゴを見極めようと真剣に吟味していて、いつもの研究室での様子とは違う姿を垣間見ることができ、密かに楽しかったです。

異なる研究室・出身国・学年の学生が多く参加した旅行でしたが、那須の新たな魅力を感じると同時に、普段はあまり話さない人とも交流する良い機会となりました。

企画大変お疲れさまでした!

[上町]