修論最終審査会

[2023年1月30日-31日]

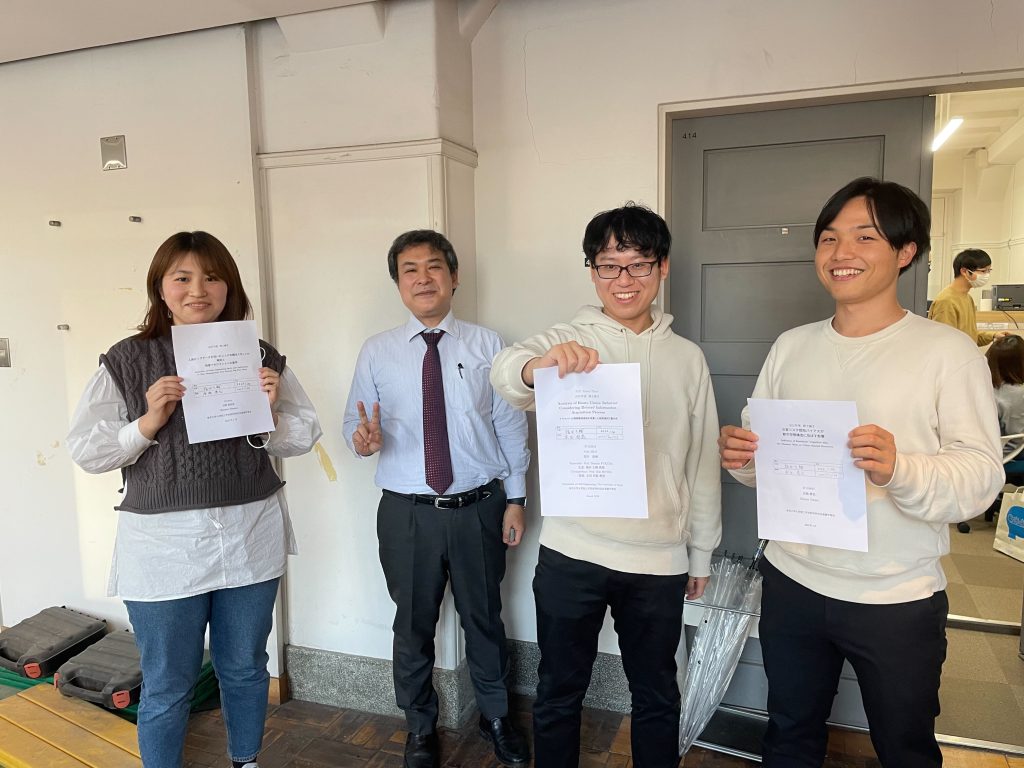

1月30日(月),1月31日(火)に本郷キャンパスにて対面で,修士論文の最終審査会が行われました.当研究室からは,M2の荒井さん,田端さん,羽間さんが発表しました.その結果,全員合格となりました.また,荒井さんは古市賞を受賞しました.

各発表題目は以下の通りです.

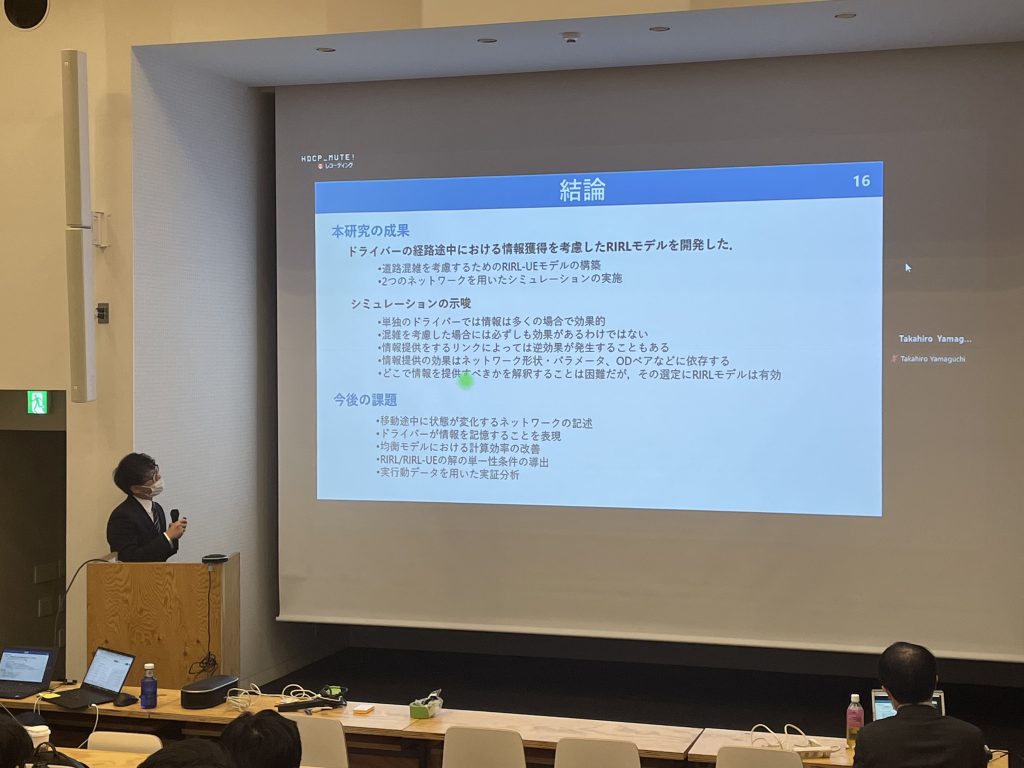

- 荒井:ドライバーの情報獲得過程を考慮した経路選択行動分析

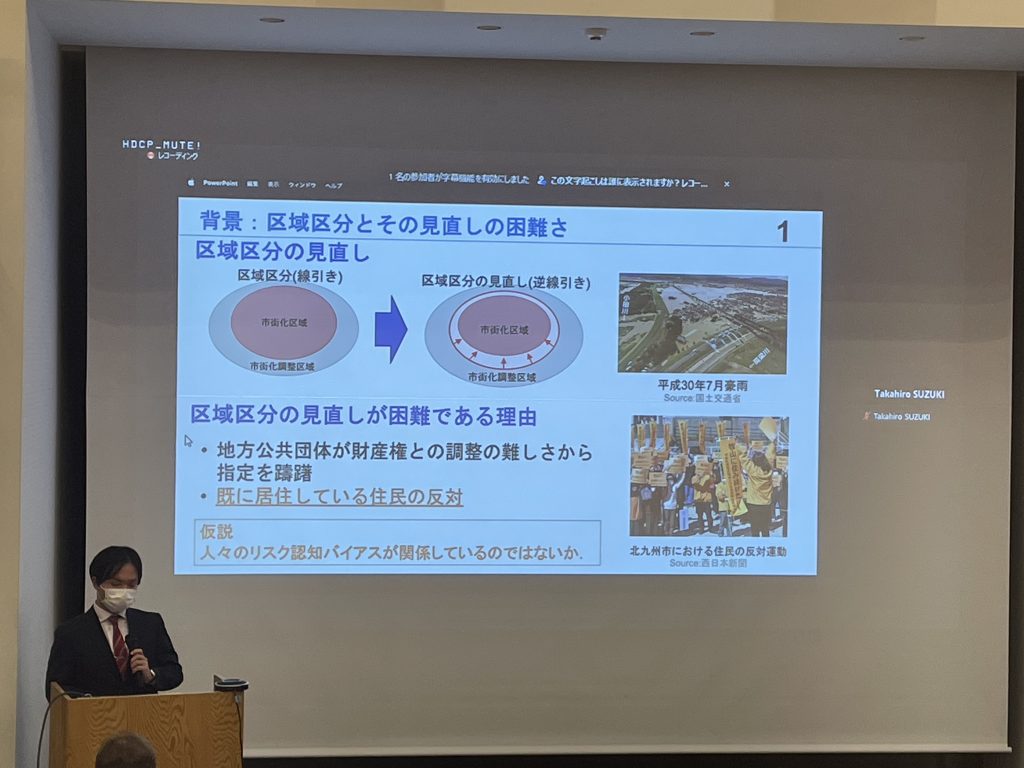

- 田端:災害リスク認知バイアスが都市空間構造に及ぼす影響

- 羽間:人流ビッグデータを用いたニッチな観光スポットの検出と周遊マネジメントへの適用

修士3名が論文を提出しました!

本日,M2の学生3名が修士論文を提出しました!皆さん直前まで,よりよい成果を得るために格闘していましたが,無事全員,期限内に間に合わせることができました.おめでとうございます!

論文はこれで一段落ですが,最終審査会に向けてスライド作成と発表練習が残っていますので,あとひと踏ん張り頑張っていただけたらと思います!

[長谷川]

大掃除

今日が2022年最後の研究室ゼミということで,ゼミ後に学生部屋の掃除を行いました.各々のデスクを拭いたり,本棚の整理をしたりと,みんなで手分けして隅々まできれいにしました. 掃除が終わった後にはみんなでアイスを食べ,お互いの労をねぎらいました.

掃除が終わった後にはみんなでアイスを食べ,お互いの労をねぎらいました.

健全な研究活動は健全な環境から!気持ちを新たに,M2・B4の皆さんはますます論文執筆がはかどることでしょう!

健全な研究活動は健全な環境から!気持ちを新たに,M2・B4の皆さんはますます論文執筆がはかどることでしょう!

[長谷川]

応用地域学会研究発表大会@山梨大学

[2022年12月17日-18日]

12月17日(土),12月18日(日)に山梨大学甲府キャンパスにて,応用地域学会研究発表大会が開催され,M1長谷川が聴講者として参加させて頂きました.

2日間にわたって,様々な手法を用いた都市・地域に関する理論的,あるいは実証的な研究の発表を聞くことができました.特に私の研究分野である「空間経済学」に関する発表を,論文や本の紙面上で目にしてきた方々から直接伺うことができ,大変勉強になりました.

さらに今大会では,空間経済学の大家である藤田昌久先生による特定セッションや,一橋大学の藤嶋先生の坂下賞受賞講演が執り行われ,私が今取り組んでいる「空間経済学」が,経済の中でもアツい分野なんだと刺激を受けました.これからの研究がより一層はかどる機会になったと思います!ありがとうございました!

[長谷川]

琉球大上地さん,再び

琉球大学の上地さん(修士2年)が今週1週間,福田研究室に来ていました!上地さんは今年の夏休みにも東大にいらっしゃったので,今回が二度目の訪問になりました.また,先月沖縄で開催された土木計画学会の時には,上地さんをはじめ,琉球大の方々に大変お世話になったご縁もありました.(以下,上地さんより)

今週1週間滞在している上地です.

指導教員の神谷先生と福田先生のお計らいで,9月の訪問に続き修論の確認をして頂くため今回沖縄から参りました.

福田先生をはじめ,学生の皆さんには優しく接して頂き,とても嬉しく思っております.

ゼミでは慣れない英語での発表や,皆様との討議の中では研究に足りない部分を再認識できました.

沖縄に帰って修論の完成に向けて頑張ります!

貴重な体験をさせて頂き,ありがとうございました!

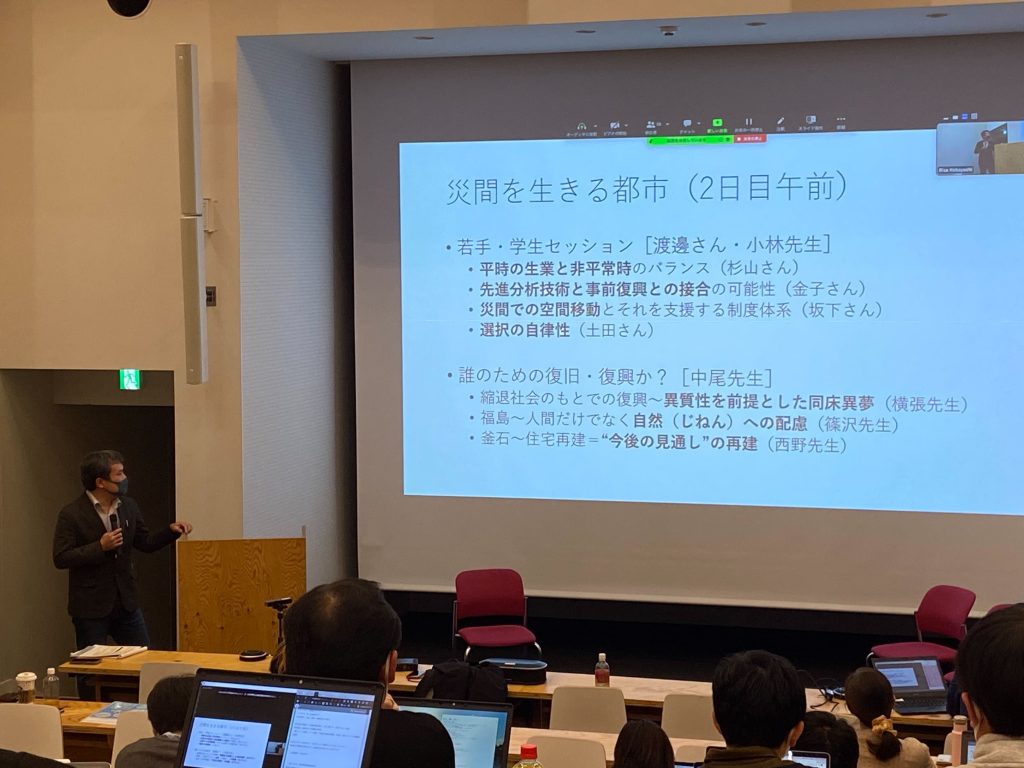

第4回復興デザイン会議全国大会

[2022年11月25日 – 27日]

11月25日(金),11月26日(土),11月27日(日)に東京大学で第4回復興デザイン会議が開催されました.(B4中村より)

25日(金)の初日は,復興デザイン見学ツアーが行われました.荒川流域治水ツアーと,関東大震災の遺構を巡る復興ツアーの2つが開催され,私は関東大震災のツアーに参加しました.午前中は,横網町公園の資料館を見学し,午後は現地ツアーをした後学校に戻り討論会を行いました.何度も通ったことのある両国から浅草までの道のりでしたが,遺構という視点で見学すると,関東大震災でどれほど街が失われ,私たちが普段見ているものがその後に形成されたものばかりであるかということを考えさせられるツアーでした.討論会ではグループで後藤新平の話題を話し合い,街づくりの是非について話す貴重な時間となりました. 2日目と3日目は,大学で様々な講演プログラムが行われました.私も卒論で災害復興をテーマにする中で,読ませていただいた論文の先生方と直接お会いすることができて感無量でした.また,防災地理部の発表では,小学生から高校生までが主体的に防災意識を高めるため,防災力を高めるために自分たちができることを提案している姿が印象的でした.

2日目と3日目は,大学で様々な講演プログラムが行われました.私も卒論で災害復興をテーマにする中で,読ませていただいた論文の先生方と直接お会いすることができて感無量でした.また,防災地理部の発表では,小学生から高校生までが主体的に防災意識を高めるため,防災力を高めるために自分たちができることを提案している姿が印象的でした.

今回の復興デザイン会議のテーマは「災間を生きる都市」ということで,平時と災害時という分類をするのではなくフェーズフリーの防災が非常に重要であり,またそのためには分野に関わらず多くの人が「災害」を多角的に,そして日常的に捉え直していくことが必要であるというお話もありました.このフレーズが私には非常に刺さったので,卒論でも意識していきたいなと感じました.

この度は勉強の機会をありがとうございました!

会議の詳細は,こちらをご覧ください.  [中村]

[中村]

土木計画学研究発表会@琉球大学

[2022年11月11 – 13日]

琉球大学にて11月11日(金),11月12日(土),11月13日(日)に開催された土木計画学研究発表会・秋大会で,OBの鵜飼さんが発表しました.題目は以下の通りです.

情報デザインに基づく交通マネジメント:需要が変動する状況下での基礎的研究

(鵜飼健太・福田大輔)

また,本研究室の日本人学生6名も,学会運営のお手伝いとして参加させて頂きました!主に発表会場でのタイムキーパー役をさせて頂いたのですが,自分の研究と近い領域から,これまで触れたことのないような領域まで,様々な研究発表を聞くことができました(もちろんタイムキープの役割優先ですが).他にも夏の金沢訪問でお世話になった方々にも久々に会うことができたりと,非常に濃い時間を過ごすことができました.

さらに,この機会を通じて琉球大学神谷研究室の学生メンバーとも親睦を深めることができました.このような貴重な機会をくださった,神谷先生をはじめとする琉球大学の皆さまには,この場を借りてお礼申し上げたいと思います.今後も引き続き関わりを保って,お互いに刺激し合いましょう!

岡村杯に参加しました!

毎年恒例,社会基盤学専攻の研究室対抗で行われるソフトボール大会「岡村杯」に,国際プロジェクト・マネジメントグループ合同チームとして参加しました.大会名は,東大野球部の六大学通算最多勝記録を持ち,東大工学部長,土木学会会長などを歴任された弊専攻の大先輩である岡村甫(おかむらはじめ)先生に由来します.

我々のチームはM1を中心に野球経験者が多く,優勝を目指して大会に臨みました.まずは決勝トーナメント進出を目指し,予選2試合を戦いました.

結果は0勝2敗でした...我々の学年としては来年が最後の大会になるので,来年こそは優勝できるよう,一年間をかけて鍛えていきます!

[長谷川]

芝浦工業大学から院生が来ています!

以前の記事でも紹介した,短期滞在中の松村さんが自己紹介文を書いてくれました!(以下松村さんより)

今月から一ヶ月滞在している松村です.指導教員の大山先生の計らいで,武者修行という形で福田研に滞在させていただいております.

福田先生や学生の皆さんから温かく歓迎していただき大変嬉しく思います.普段以上に緊張感を持って研究に取り組むことができています.月末にはゼミで発表させていただく機会もいただいているので,発表に向けて頑張ります!

研究室活動の再開などなど

夏休みが明けました!学生によっては単位を取り切っていて授業が無いので,主な変化というと研究室ゼミが再開することでしょうか.当研究室では先月末から研究室ゼミを再開しました.ゼミの頻度は前期同様週に一度で,基本的には毎週担当の学生一名が研究の進捗について発表します.

先週は僕からの発表だったのですが,前期と比較して一人当たりの発表時間が長くなり準備が大変でした(汗).でもその分,これまで発表で触れてこなかった定式化についても紹介できたので,自分がどんな研究をしているのか,皆により具体的に知ってもらえたと思います.

また,今月1か月間,芝浦工大修士1年の松村くんが短期訪問に来ています!松村くんは大山研究室でMaaSに関する研究をしているそうですが,今月の研究室ゼミで発表してくれることになっているので,発表を聞くのが楽しみです.

そして先日福田先生が誕生日を迎えられたということで,サプライズでお祝いさせていただきました.お誕生日おめでとうございます!

[長谷川]